সম্পাদকীয়

ইদানীং দেখা যায় কেউ কেউ সংবাদপত্রে চাকরি করে গাড়ি-বাড়ি করে ফেলেছেন। কোনো কোনো সংবাদপত্র সাংবাদিকদের

জন্য গাড়ির ব্যবস্থাও করে। তবে সাধারণ সাংবাদিকেরা সচ্ছল জীবনযাপনের সুযোগ কমই পান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম খুব দ্রুতগতিতে বেড়ে যাচ্ছিল। সেই সঙ্গে খাদ্যাভাবও দেখা গেল। জাপানিরা এসে যেন এ দেশটা দখল করে নিতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে বিদেশি সৈন্য ভাড়া করল ব্রিটিশরা। তাদের জন্য খাদ্য মজুত করা হলো। আবার জাপানি সৈন্যরা বার্মা পর্যন্ত পৌঁছে গেলে ব্রিটিশ সরকার পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করে বাংলায় উৎপন্ন ধান, চাল নষ্ট করে ফেলল। এ সময় যে দুর্ভিক্ষ হয়, তা ছিল ভয়াবহ। একেই বলে পঞ্চাশের (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) মন্বন্তর।

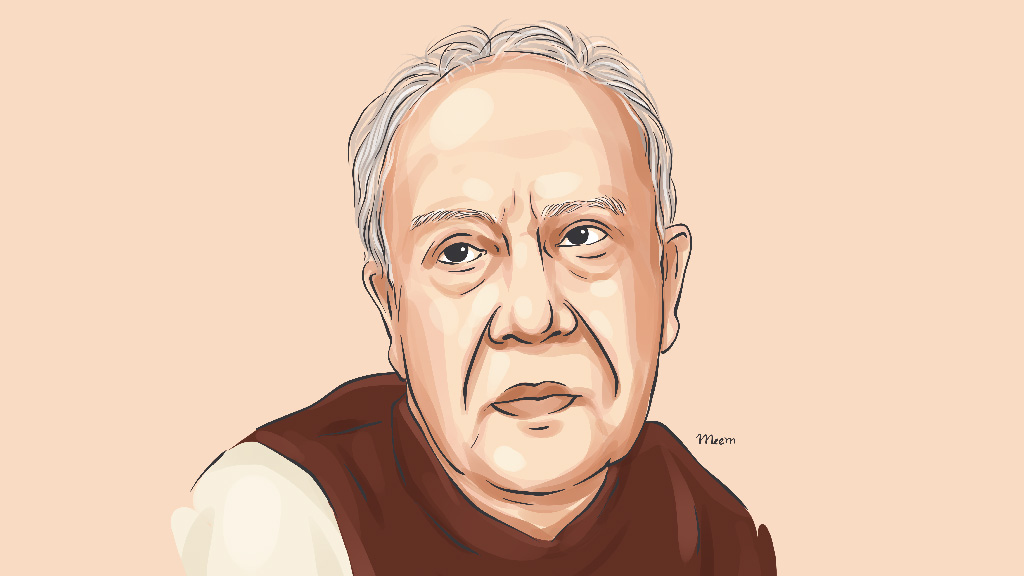

আবুল কালাম শামসুদ্দীন সে সময় দৈনিক আজাদে বেতন পেতেন এক শ টাকা। খাবার জন্য চাল কিনতেই সে টাকা ফুরিয়ে যেত। অন্য পত্রিকাগুলো তাদের কর্মচারীদের বেতন বাড়িয়ে দিলেও আজাদ পত্রিকায় সে লক্ষণ দেখা গেল না। বেতন বাড়ানোর আবেদন-নিবেদন করতে হবে, সেটাও মাথায় আসেনি আবুল কালাম শামসুদ্দীনের। মুজিবুর রহমান খাঁ তখন বেতন পেতেন আশি টাকা। ১৯৪৩ সালে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম এতটাই চরমে উঠেছিল যে সংসার চালানোই কঠিন হয়ে পড়ল। তখন আবুল কালাম শামসুদ্দীন আর মুজিবুর রহমান খাঁ যুক্তি করে ঠিক করলেন, কর্তৃপক্ষের যখন এদিকে নজর নেই, তখন স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অনাহারে না মরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাওয়াই ভালো। দুজনে কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লিখলেন, ‘১ জানুয়ারি থেকে আমরা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাচ্ছি। আমাদের জায়গায় অন্য কাউকে নিয়োগ দিন।’

মালিকপক্ষের খায়রুল আনাম খাঁ এসে বললেন, ‘এ কী কথা! আপনাদের এত অভাব, আমাকে বলেননি কেন?’

বলে দুজনের পকেটে পঞ্চাশটা করে টাকা গুঁজে দিলেন। বললেন, এরপর থেকে প্রতি মাসে বাড়তি পঞ্চাশ টাকা করে তাঁরা পাবেন।

সূত্র: আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, পৃষ্ঠা ২৫০-২৫১

ইদানীং দেখা যায় কেউ কেউ সংবাদপত্রে চাকরি করে গাড়ি-বাড়ি করে ফেলেছেন। কোনো কোনো সংবাদপত্র সাংবাদিকদের

জন্য গাড়ির ব্যবস্থাও করে। তবে সাধারণ সাংবাদিকেরা সচ্ছল জীবনযাপনের সুযোগ কমই পান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম খুব দ্রুতগতিতে বেড়ে যাচ্ছিল। সেই সঙ্গে খাদ্যাভাবও দেখা গেল। জাপানিরা এসে যেন এ দেশটা দখল করে নিতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে বিদেশি সৈন্য ভাড়া করল ব্রিটিশরা। তাদের জন্য খাদ্য মজুত করা হলো। আবার জাপানি সৈন্যরা বার্মা পর্যন্ত পৌঁছে গেলে ব্রিটিশ সরকার পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করে বাংলায় উৎপন্ন ধান, চাল নষ্ট করে ফেলল। এ সময় যে দুর্ভিক্ষ হয়, তা ছিল ভয়াবহ। একেই বলে পঞ্চাশের (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) মন্বন্তর।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন সে সময় দৈনিক আজাদে বেতন পেতেন এক শ টাকা। খাবার জন্য চাল কিনতেই সে টাকা ফুরিয়ে যেত। অন্য পত্রিকাগুলো তাদের কর্মচারীদের বেতন বাড়িয়ে দিলেও আজাদ পত্রিকায় সে লক্ষণ দেখা গেল না। বেতন বাড়ানোর আবেদন-নিবেদন করতে হবে, সেটাও মাথায় আসেনি আবুল কালাম শামসুদ্দীনের। মুজিবুর রহমান খাঁ তখন বেতন পেতেন আশি টাকা। ১৯৪৩ সালে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম এতটাই চরমে উঠেছিল যে সংসার চালানোই কঠিন হয়ে পড়ল। তখন আবুল কালাম শামসুদ্দীন আর মুজিবুর রহমান খাঁ যুক্তি করে ঠিক করলেন, কর্তৃপক্ষের যখন এদিকে নজর নেই, তখন স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অনাহারে না মরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাওয়াই ভালো। দুজনে কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লিখলেন, ‘১ জানুয়ারি থেকে আমরা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাচ্ছি। আমাদের জায়গায় অন্য কাউকে নিয়োগ দিন।’

মালিকপক্ষের খায়রুল আনাম খাঁ এসে বললেন, ‘এ কী কথা! আপনাদের এত অভাব, আমাকে বলেননি কেন?’

বলে দুজনের পকেটে পঞ্চাশটা করে টাকা গুঁজে দিলেন। বললেন, এরপর থেকে প্রতি মাসে বাড়তি পঞ্চাশ টাকা করে তাঁরা পাবেন।

সূত্র: আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, পৃষ্ঠা ২৫০-২৫১

চলচ্চিত্র নির্মাণের পদ্ধতি-টদ্ধতি বুঝি না মশাই। আমার কাছে আজও প্রমথেশ বড়ুয়া ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক। আমরা কেউই তাঁর পায়ের নখের যোগ্য নই। আমার আজও মনে পড়ে ‘গৃহদাহ’র সেই অসম্ভব ট্রানজিশন—সেই যে হাইহিল জুতো-পরা দুটো পা থেকে সোজা কেটে দুটো আলতা-মাখা পা পালকি থেকে নামছে—আমি কখনো ভুলব না।

২০ ঘণ্টা আগে

বিরিয়ানি কিংবা কাবাব-পরোটা খেতে মন চাইলে পুরান ঢাকার নাজিরাবাজারের কথা মনে পড়তেই পারে। এসব খেয়ে কেউ কেউ বিউটি কিংবা নূরানীর লাচ্ছি খেয়ে ভোজ শেষ করতে পারেন। আবার কেউ ধোঁয়া ওঠা গরম চা পিরিচে নিয়ে ফুঁকে ফুঁকে গলায় ঢালতে পারেন। যাঁরা নিয়মিত যান নাজিরাবাজারে, তাঁরা জানেন এসব চা-প্রেমীর ভিড় লেগে...

২ দিন আগে

এটাকে সংক্ষেপে এনজিভি নামে ডাকা হয়। অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্যের মেলবোর্ন শহরে অবস্থিত এটি একটি শিল্পকলা জাদুঘর। এটি ১৮৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জাদুঘরটি অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন ও সর্বাধিক পরিদর্শিত শিল্পকলা জাদুঘর। এ জাদুঘরের সংগ্রহ অস্ট্রেলিয়ার যেকোনো গ্যালারির...

১৩ দিন আগে

সৃজনশীল সাহিত্যের বিকাশ স্থিতিশীল এবং অস্থিতিশীল উভয় ধরনের রাজনৈতিক পরিবেশেই সম্ভব। গণতান্ত্রিক পরিবেশে যেমন সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব, তেমনি সেটা সম্ভব অগণতান্ত্রিক পরিবেশেও। ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকার সময় সেখানে শেক্সপিয়ার থেকে বার্নাড শ, চসার থেকে রোমান্টিক কবির দল...

১৫ দিন আগে