সাজ্জাদ মাহমুদ খান ও অর্চি হক, ঢাকা

‘ইভ্যালিতে ধরা ৬ লাখ। আরেকটি ই-কমার্সে আছে ১১ লাখ। ইভ্যালির মালিক জেলে গেছে। ইভ্যালির টাকা ফেরত পাওয়ার এখন কোনো আশা দেখছি না। পণ্য কিংবা টাকা চেয়ে যদি অন্য প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধেও রাস্তায় নামি, তারাও গ্রেপ্তার হলে সামনে অন্ধকার হয়ে যাবে। জমানো টাকা আর ধারদেনা করে সবই বিনিয়োগ করেছিলাম। এখন আমরা কইতেও পারি না, আবার সইতেও পারি না।’

ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিনিয়োগ করে টাকা আটকে যাওয়ার নিজের দুশ্চিন্তার কথা গতকাল বৃহস্পতিবার এভাবে আজকের পত্রিকার কাছে প্রকাশ করেন মহিউদ্দিন নামে এক যুবক। মহিউদ্দিনের মতো কয়েক লাখ গ্রাহক ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে পণ্য কিংবা টাকা কোনোটাই ফেরত পাচ্ছেন না। আবার পণ্য ও টাকা ফেরতের জোরালো দাবিও করতে ভয় পাচ্ছেন। তাঁদের শঙ্কা, টাকা ফেরতের দাবি করলে মালিক গ্রেপ্তার হবে। এরপর পণ্য কিংবা টাকা কোনোটাই ফেরত পাবেন না। তবে টাকা কিংবা পণ্য কীভাবে ফেরত পাবেন সেটাও তাঁদের অজানা।

পুলিশ বলছে, এ পর্যন্ত ১৪টি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ৩৬টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন অন্তত ৪০ জন। প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ই-অরেঞ্জের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ৬টি মামলা হয়েছে। ২৪টি টিকেট ডটকম ও এসপিসির বিরুদ্ধে ৪টি করে মামলা হয়েছে।

ইভ্যালি ও ধামাকার বিরুদ্ধে ৩টি, রিং আইডি ও সহজ লাইফের বিরুদ্ধে ২টি। নিরাপদ শপ, সিরাজগঞ্জ শপ, আনন্দের বাজার, দালাল প্লাস, কিউকমের বিরুদ্ধে ১টি করে মামলা হয়েছে।

এ ছাড়া প্রিয়শপ, নিডস ডটকম, বুমবুম, আলাদিনের প্রদীপ, ই-শপ ইন্ডিয়া, বিডিলাইক, র্যাপিড ক্যাশ-কুইক অনলাইন, ফস্টার করপোরেশন, সহজ লাইফ অ্যান্ড লাইভলি লাইফ, আদিয়ান মার্ট, নিডস, এসকে ট্রেডার্স, মোটরস, চলন্তিকা, সুপন প্রোডাক্ট, আকাশ নীল, এসডিসি ওয়ার্ল্ড, নিউ নাভানাসহ আরও অন্তত ২০টি ই-কর্মাস প্রতিষ্ঠান ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। আরও অন্তত ৩০টি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ওপর নজরদারি করা হচ্ছে। সিআইডির পাশাপাশি ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ ও র্যাব এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নজরদারি করছে।

সিআইডির অতিরিক্ত ডিআইজি ইমাম হোসেন গতকাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মামলা হওয়া ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। আমরা আসামিদের গ্রেপ্তারও করছি। আরও কিছু ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান দিনের পর দিন পণ্য ডেলিভারি দিচ্ছে না, টাকাও ফেরত দিচ্ছে না। আমরা তাদের ব্যাপার অনুসন্ধান করছি। এ ছাড়া যে প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে, এমন প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে নজরদারি করা হচ্ছে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা বলছেন, অভিযান শুরু হওয়ার পর বেশ কিছু ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের মালিক আত্মগোপনে চলে গেছেন। কয়েকজন দেশ থেকেও পালিয়েছে। পুলিশ চেষ্টা করছে অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে। তবে আসামি গ্রেপ্তার কিংবা শাস্তি হলেও গ্রাহকদের অর্থের ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে পুলিশের কিছু করার নেই। তাই আইন প্রয়োগের পাশাপাশি গ্রাহকদেরও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

সিআইডির অর্গানাইজড ক্রাইমের বিশেষ পুলিশ সুপার হুমায়ূন কবির বলেছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে। এখনো পর্যন্ত চারটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং মামলা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহকের টাকা তুলে অন্যান্য খাতে ব্যবহার করেছে। বাকি মামলাগুলো প্রতারণা ও অর্থ আত্মসাৎসহ অন্যান্য অভিযোগে হয়েছে। দায়ের হওয়া মামলার তদন্ত করা হচ্ছে।

এ ছাড়া কিছু প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ওপর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

কারাবন্দী মালিকদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন করছেন ইভ্যালি ও কিউকম ভুক্তভোগীরা। তাঁদের দাবি, মালিকরা মুক্তি পেলে টাকা পাওয়ার আশা কিছুটা হলেও থাকবে। নইলে ডেসটিনি, ইউনিপেটু, যুবকের গ্রাহকেরা যেমন টাকা ফেরত পায়নি, তাঁদেরও তেমনই অবস্থা হবে বলে আশঙ্কা ই-কমার্স ভুক্তভোগীদের।

গ্রাহকদের অভিযোগ, ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ই-ক্যাব) সদস্যপদ দেখেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাঁরা বিনিয়োগ করেছিলেন। সে সময় ই-ক্যাব বলেছিল, তাঁদের সদস্যদের কাছে নিশ্চিন্তে পণ্য অর্ডার করা যাবে। অথচ এখন ই-ক্যাবও ই-কমার্স ভুক্তভোগীদের টাকা উদ্ধারে কার্যকর কিছুই করছে না।

তবে ই-ক্যাবের মহাব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর আলম শোভন গতকাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, গ্রাহকদের টাকা উদ্ধারের কিছু বিষয় এখন আদালতে চলে গেছে। সেটা এখন আদালতই দেখবেন। আর পেমেন্ট গেটওয়েতে আটকে থাকা টাকা উদ্ধারে আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি। তিনি জানান, পেমেন্ট গেটওয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে ই-ক্যাব চিঠি দিয়েছে। কোন প্রতিষ্ঠানের কত টাকা আটকে আছে সেটা দেখা হচ্ছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকেও চিঠি দিয়ে অনুরোধ করা হয়েছে।

মালিকেরা পলাতক, ফেসবুকে আস্ফালন

অফিস, ওয়্যারহাউস সবই বন্ধ। পণ্য ডেলিভারি, টাকা ফেরত কার্যক্রম, চলছে না কিছুই। প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকদের খুঁজছে পুলিশ। অথচ তাঁরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লাইভে আসছেন, প্রতিষ্ঠানের প্রচারণা চালাচ্ছেন। এমনকি গণমাধ্যমকর্মীদের হুমকিও দিচ্ছেন। আনন্দের বাজারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আহমুদুল হক খন্দকার মিঠু পরপর চার দিন ফেসবুক লাইভে এসে গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন। গ্রাহকদের নানা আশ্বাসও দিয়েছেন। কিন্তু তিনি কোথায় আছেন, সেটা পরিষ্কার করেননি। মিঠুর বিরুদ্ধে রয়েছে মামলা, পুলিশ তাঁকে খুঁজছে।

অন্যদিকে দালাল প্লাসের সিইও এস এম রাব্বি বুধবার ফেসবুক লাইভে এসে গ্রাহকদের টাকা ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দেন। দালাল প্লাস থেকে পণ্য অর্ডারেরও অনুরোধ করেন তিনি। অথচ দালাল প্লাসের কার্যক্রম এখন বন্ধই বলা চলে। পণ্য ডেলিভারি বা টাকা ফেরত দেওয়া কিছুই করছে না তারা। কিন্তু ফেসবুকে তাদের প্রচারণা চলছে। লাইভে এলেও রাব্বি কোথায় আছেন, সেটা তিনি জানাননি। তাঁর বিরুদ্ধেও রয়েছে মামলা। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, রাব্বি পলাতক। তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

এ ছাড়া বুমবুম শপিং, ধামাকা, রিং আইডিসহ বিভিন্ন ই-কমার্সের মালিকেরা ফেসবুক লাইভে এসে গ্রাহকদের টাকা ফেরত দেওয়ার নতুন নতুন সময়সীমা এবং পদ্ধতি জানাচ্ছেন। সেসব সময়সীমা পারও হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গ্রাহকদের কেউ টাকা ফেরত পেয়েছেন এমনটা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

‘ইভ্যালিতে ধরা ৬ লাখ। আরেকটি ই-কমার্সে আছে ১১ লাখ। ইভ্যালির মালিক জেলে গেছে। ইভ্যালির টাকা ফেরত পাওয়ার এখন কোনো আশা দেখছি না। পণ্য কিংবা টাকা চেয়ে যদি অন্য প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধেও রাস্তায় নামি, তারাও গ্রেপ্তার হলে সামনে অন্ধকার হয়ে যাবে। জমানো টাকা আর ধারদেনা করে সবই বিনিয়োগ করেছিলাম। এখন আমরা কইতেও পারি না, আবার সইতেও পারি না।’

ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিনিয়োগ করে টাকা আটকে যাওয়ার নিজের দুশ্চিন্তার কথা গতকাল বৃহস্পতিবার এভাবে আজকের পত্রিকার কাছে প্রকাশ করেন মহিউদ্দিন নামে এক যুবক। মহিউদ্দিনের মতো কয়েক লাখ গ্রাহক ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে পণ্য কিংবা টাকা কোনোটাই ফেরত পাচ্ছেন না। আবার পণ্য ও টাকা ফেরতের জোরালো দাবিও করতে ভয় পাচ্ছেন। তাঁদের শঙ্কা, টাকা ফেরতের দাবি করলে মালিক গ্রেপ্তার হবে। এরপর পণ্য কিংবা টাকা কোনোটাই ফেরত পাবেন না। তবে টাকা কিংবা পণ্য কীভাবে ফেরত পাবেন সেটাও তাঁদের অজানা।

পুলিশ বলছে, এ পর্যন্ত ১৪টি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ৩৬টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন অন্তত ৪০ জন। প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ই-অরেঞ্জের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ৬টি মামলা হয়েছে। ২৪টি টিকেট ডটকম ও এসপিসির বিরুদ্ধে ৪টি করে মামলা হয়েছে।

ইভ্যালি ও ধামাকার বিরুদ্ধে ৩টি, রিং আইডি ও সহজ লাইফের বিরুদ্ধে ২টি। নিরাপদ শপ, সিরাজগঞ্জ শপ, আনন্দের বাজার, দালাল প্লাস, কিউকমের বিরুদ্ধে ১টি করে মামলা হয়েছে।

এ ছাড়া প্রিয়শপ, নিডস ডটকম, বুমবুম, আলাদিনের প্রদীপ, ই-শপ ইন্ডিয়া, বিডিলাইক, র্যাপিড ক্যাশ-কুইক অনলাইন, ফস্টার করপোরেশন, সহজ লাইফ অ্যান্ড লাইভলি লাইফ, আদিয়ান মার্ট, নিডস, এসকে ট্রেডার্স, মোটরস, চলন্তিকা, সুপন প্রোডাক্ট, আকাশ নীল, এসডিসি ওয়ার্ল্ড, নিউ নাভানাসহ আরও অন্তত ২০টি ই-কর্মাস প্রতিষ্ঠান ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। আরও অন্তত ৩০টি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ওপর নজরদারি করা হচ্ছে। সিআইডির পাশাপাশি ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ ও র্যাব এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নজরদারি করছে।

সিআইডির অতিরিক্ত ডিআইজি ইমাম হোসেন গতকাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মামলা হওয়া ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। আমরা আসামিদের গ্রেপ্তারও করছি। আরও কিছু ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান দিনের পর দিন পণ্য ডেলিভারি দিচ্ছে না, টাকাও ফেরত দিচ্ছে না। আমরা তাদের ব্যাপার অনুসন্ধান করছি। এ ছাড়া যে প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে, এমন প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে নজরদারি করা হচ্ছে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা বলছেন, অভিযান শুরু হওয়ার পর বেশ কিছু ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের মালিক আত্মগোপনে চলে গেছেন। কয়েকজন দেশ থেকেও পালিয়েছে। পুলিশ চেষ্টা করছে অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে। তবে আসামি গ্রেপ্তার কিংবা শাস্তি হলেও গ্রাহকদের অর্থের ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে পুলিশের কিছু করার নেই। তাই আইন প্রয়োগের পাশাপাশি গ্রাহকদেরও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

সিআইডির অর্গানাইজড ক্রাইমের বিশেষ পুলিশ সুপার হুমায়ূন কবির বলেছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে। এখনো পর্যন্ত চারটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং মামলা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহকের টাকা তুলে অন্যান্য খাতে ব্যবহার করেছে। বাকি মামলাগুলো প্রতারণা ও অর্থ আত্মসাৎসহ অন্যান্য অভিযোগে হয়েছে। দায়ের হওয়া মামলার তদন্ত করা হচ্ছে।

এ ছাড়া কিছু প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ওপর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

কারাবন্দী মালিকদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন করছেন ইভ্যালি ও কিউকম ভুক্তভোগীরা। তাঁদের দাবি, মালিকরা মুক্তি পেলে টাকা পাওয়ার আশা কিছুটা হলেও থাকবে। নইলে ডেসটিনি, ইউনিপেটু, যুবকের গ্রাহকেরা যেমন টাকা ফেরত পায়নি, তাঁদেরও তেমনই অবস্থা হবে বলে আশঙ্কা ই-কমার্স ভুক্তভোগীদের।

গ্রাহকদের অভিযোগ, ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ই-ক্যাব) সদস্যপদ দেখেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাঁরা বিনিয়োগ করেছিলেন। সে সময় ই-ক্যাব বলেছিল, তাঁদের সদস্যদের কাছে নিশ্চিন্তে পণ্য অর্ডার করা যাবে। অথচ এখন ই-ক্যাবও ই-কমার্স ভুক্তভোগীদের টাকা উদ্ধারে কার্যকর কিছুই করছে না।

তবে ই-ক্যাবের মহাব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর আলম শোভন গতকাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, গ্রাহকদের টাকা উদ্ধারের কিছু বিষয় এখন আদালতে চলে গেছে। সেটা এখন আদালতই দেখবেন। আর পেমেন্ট গেটওয়েতে আটকে থাকা টাকা উদ্ধারে আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি। তিনি জানান, পেমেন্ট গেটওয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে ই-ক্যাব চিঠি দিয়েছে। কোন প্রতিষ্ঠানের কত টাকা আটকে আছে সেটা দেখা হচ্ছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকেও চিঠি দিয়ে অনুরোধ করা হয়েছে।

মালিকেরা পলাতক, ফেসবুকে আস্ফালন

অফিস, ওয়্যারহাউস সবই বন্ধ। পণ্য ডেলিভারি, টাকা ফেরত কার্যক্রম, চলছে না কিছুই। প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকদের খুঁজছে পুলিশ। অথচ তাঁরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লাইভে আসছেন, প্রতিষ্ঠানের প্রচারণা চালাচ্ছেন। এমনকি গণমাধ্যমকর্মীদের হুমকিও দিচ্ছেন। আনন্দের বাজারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আহমুদুল হক খন্দকার মিঠু পরপর চার দিন ফেসবুক লাইভে এসে গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন। গ্রাহকদের নানা আশ্বাসও দিয়েছেন। কিন্তু তিনি কোথায় আছেন, সেটা পরিষ্কার করেননি। মিঠুর বিরুদ্ধে রয়েছে মামলা, পুলিশ তাঁকে খুঁজছে।

অন্যদিকে দালাল প্লাসের সিইও এস এম রাব্বি বুধবার ফেসবুক লাইভে এসে গ্রাহকদের টাকা ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দেন। দালাল প্লাস থেকে পণ্য অর্ডারেরও অনুরোধ করেন তিনি। অথচ দালাল প্লাসের কার্যক্রম এখন বন্ধই বলা চলে। পণ্য ডেলিভারি বা টাকা ফেরত দেওয়া কিছুই করছে না তারা। কিন্তু ফেসবুকে তাদের প্রচারণা চলছে। লাইভে এলেও রাব্বি কোথায় আছেন, সেটা তিনি জানাননি। তাঁর বিরুদ্ধেও রয়েছে মামলা। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, রাব্বি পলাতক। তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

এ ছাড়া বুমবুম শপিং, ধামাকা, রিং আইডিসহ বিভিন্ন ই-কমার্সের মালিকেরা ফেসবুক লাইভে এসে গ্রাহকদের টাকা ফেরত দেওয়ার নতুন নতুন সময়সীমা এবং পদ্ধতি জানাচ্ছেন। সেসব সময়সীমা পারও হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গ্রাহকদের কেউ টাকা ফেরত পেয়েছেন এমনটা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

সাজ্জাদ মাহমুদ খান ও অর্চি হক, ঢাকা

‘ইভ্যালিতে ধরা ৬ লাখ। আরেকটি ই-কমার্সে আছে ১১ লাখ। ইভ্যালির মালিক জেলে গেছে। ইভ্যালির টাকা ফেরত পাওয়ার এখন কোনো আশা দেখছি না। পণ্য কিংবা টাকা চেয়ে যদি অন্য প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধেও রাস্তায় নামি, তারাও গ্রেপ্তার হলে সামনে অন্ধকার হয়ে যাবে। জমানো টাকা আর ধারদেনা করে সবই বিনিয়োগ করেছিলাম। এখন আমরা কইতেও পারি না, আবার সইতেও পারি না।’

ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিনিয়োগ করে টাকা আটকে যাওয়ার নিজের দুশ্চিন্তার কথা গতকাল বৃহস্পতিবার এভাবে আজকের পত্রিকার কাছে প্রকাশ করেন মহিউদ্দিন নামে এক যুবক। মহিউদ্দিনের মতো কয়েক লাখ গ্রাহক ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে পণ্য কিংবা টাকা কোনোটাই ফেরত পাচ্ছেন না। আবার পণ্য ও টাকা ফেরতের জোরালো দাবিও করতে ভয় পাচ্ছেন। তাঁদের শঙ্কা, টাকা ফেরতের দাবি করলে মালিক গ্রেপ্তার হবে। এরপর পণ্য কিংবা টাকা কোনোটাই ফেরত পাবেন না। তবে টাকা কিংবা পণ্য কীভাবে ফেরত পাবেন সেটাও তাঁদের অজানা।

পুলিশ বলছে, এ পর্যন্ত ১৪টি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ৩৬টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন অন্তত ৪০ জন। প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ই-অরেঞ্জের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ৬টি মামলা হয়েছে। ২৪টি টিকেট ডটকম ও এসপিসির বিরুদ্ধে ৪টি করে মামলা হয়েছে।

ইভ্যালি ও ধামাকার বিরুদ্ধে ৩টি, রিং আইডি ও সহজ লাইফের বিরুদ্ধে ২টি। নিরাপদ শপ, সিরাজগঞ্জ শপ, আনন্দের বাজার, দালাল প্লাস, কিউকমের বিরুদ্ধে ১টি করে মামলা হয়েছে।

এ ছাড়া প্রিয়শপ, নিডস ডটকম, বুমবুম, আলাদিনের প্রদীপ, ই-শপ ইন্ডিয়া, বিডিলাইক, র্যাপিড ক্যাশ-কুইক অনলাইন, ফস্টার করপোরেশন, সহজ লাইফ অ্যান্ড লাইভলি লাইফ, আদিয়ান মার্ট, নিডস, এসকে ট্রেডার্স, মোটরস, চলন্তিকা, সুপন প্রোডাক্ট, আকাশ নীল, এসডিসি ওয়ার্ল্ড, নিউ নাভানাসহ আরও অন্তত ২০টি ই-কর্মাস প্রতিষ্ঠান ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। আরও অন্তত ৩০টি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ওপর নজরদারি করা হচ্ছে। সিআইডির পাশাপাশি ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ ও র্যাব এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নজরদারি করছে।

সিআইডির অতিরিক্ত ডিআইজি ইমাম হোসেন গতকাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মামলা হওয়া ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। আমরা আসামিদের গ্রেপ্তারও করছি। আরও কিছু ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান দিনের পর দিন পণ্য ডেলিভারি দিচ্ছে না, টাকাও ফেরত দিচ্ছে না। আমরা তাদের ব্যাপার অনুসন্ধান করছি। এ ছাড়া যে প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে, এমন প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে নজরদারি করা হচ্ছে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা বলছেন, অভিযান শুরু হওয়ার পর বেশ কিছু ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের মালিক আত্মগোপনে চলে গেছেন। কয়েকজন দেশ থেকেও পালিয়েছে। পুলিশ চেষ্টা করছে অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে। তবে আসামি গ্রেপ্তার কিংবা শাস্তি হলেও গ্রাহকদের অর্থের ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে পুলিশের কিছু করার নেই। তাই আইন প্রয়োগের পাশাপাশি গ্রাহকদেরও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

সিআইডির অর্গানাইজড ক্রাইমের বিশেষ পুলিশ সুপার হুমায়ূন কবির বলেছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে। এখনো পর্যন্ত চারটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং মামলা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহকের টাকা তুলে অন্যান্য খাতে ব্যবহার করেছে। বাকি মামলাগুলো প্রতারণা ও অর্থ আত্মসাৎসহ অন্যান্য অভিযোগে হয়েছে। দায়ের হওয়া মামলার তদন্ত করা হচ্ছে।

এ ছাড়া কিছু প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ওপর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

কারাবন্দী মালিকদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন করছেন ইভ্যালি ও কিউকম ভুক্তভোগীরা। তাঁদের দাবি, মালিকরা মুক্তি পেলে টাকা পাওয়ার আশা কিছুটা হলেও থাকবে। নইলে ডেসটিনি, ইউনিপেটু, যুবকের গ্রাহকেরা যেমন টাকা ফেরত পায়নি, তাঁদেরও তেমনই অবস্থা হবে বলে আশঙ্কা ই-কমার্স ভুক্তভোগীদের।

গ্রাহকদের অভিযোগ, ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ই-ক্যাব) সদস্যপদ দেখেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাঁরা বিনিয়োগ করেছিলেন। সে সময় ই-ক্যাব বলেছিল, তাঁদের সদস্যদের কাছে নিশ্চিন্তে পণ্য অর্ডার করা যাবে। অথচ এখন ই-ক্যাবও ই-কমার্স ভুক্তভোগীদের টাকা উদ্ধারে কার্যকর কিছুই করছে না।

তবে ই-ক্যাবের মহাব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর আলম শোভন গতকাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, গ্রাহকদের টাকা উদ্ধারের কিছু বিষয় এখন আদালতে চলে গেছে। সেটা এখন আদালতই দেখবেন। আর পেমেন্ট গেটওয়েতে আটকে থাকা টাকা উদ্ধারে আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি। তিনি জানান, পেমেন্ট গেটওয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে ই-ক্যাব চিঠি দিয়েছে। কোন প্রতিষ্ঠানের কত টাকা আটকে আছে সেটা দেখা হচ্ছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকেও চিঠি দিয়ে অনুরোধ করা হয়েছে।

মালিকেরা পলাতক, ফেসবুকে আস্ফালন

অফিস, ওয়্যারহাউস সবই বন্ধ। পণ্য ডেলিভারি, টাকা ফেরত কার্যক্রম, চলছে না কিছুই। প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকদের খুঁজছে পুলিশ। অথচ তাঁরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লাইভে আসছেন, প্রতিষ্ঠানের প্রচারণা চালাচ্ছেন। এমনকি গণমাধ্যমকর্মীদের হুমকিও দিচ্ছেন। আনন্দের বাজারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আহমুদুল হক খন্দকার মিঠু পরপর চার দিন ফেসবুক লাইভে এসে গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন। গ্রাহকদের নানা আশ্বাসও দিয়েছেন। কিন্তু তিনি কোথায় আছেন, সেটা পরিষ্কার করেননি। মিঠুর বিরুদ্ধে রয়েছে মামলা, পুলিশ তাঁকে খুঁজছে।

অন্যদিকে দালাল প্লাসের সিইও এস এম রাব্বি বুধবার ফেসবুক লাইভে এসে গ্রাহকদের টাকা ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দেন। দালাল প্লাস থেকে পণ্য অর্ডারেরও অনুরোধ করেন তিনি। অথচ দালাল প্লাসের কার্যক্রম এখন বন্ধই বলা চলে। পণ্য ডেলিভারি বা টাকা ফেরত দেওয়া কিছুই করছে না তারা। কিন্তু ফেসবুকে তাদের প্রচারণা চলছে। লাইভে এলেও রাব্বি কোথায় আছেন, সেটা তিনি জানাননি। তাঁর বিরুদ্ধেও রয়েছে মামলা। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, রাব্বি পলাতক। তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

এ ছাড়া বুমবুম শপিং, ধামাকা, রিং আইডিসহ বিভিন্ন ই-কমার্সের মালিকেরা ফেসবুক লাইভে এসে গ্রাহকদের টাকা ফেরত দেওয়ার নতুন নতুন সময়সীমা এবং পদ্ধতি জানাচ্ছেন। সেসব সময়সীমা পারও হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গ্রাহকদের কেউ টাকা ফেরত পেয়েছেন এমনটা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

‘ইভ্যালিতে ধরা ৬ লাখ। আরেকটি ই-কমার্সে আছে ১১ লাখ। ইভ্যালির মালিক জেলে গেছে। ইভ্যালির টাকা ফেরত পাওয়ার এখন কোনো আশা দেখছি না। পণ্য কিংবা টাকা চেয়ে যদি অন্য প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধেও রাস্তায় নামি, তারাও গ্রেপ্তার হলে সামনে অন্ধকার হয়ে যাবে। জমানো টাকা আর ধারদেনা করে সবই বিনিয়োগ করেছিলাম। এখন আমরা কইতেও পারি না, আবার সইতেও পারি না।’

ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিনিয়োগ করে টাকা আটকে যাওয়ার নিজের দুশ্চিন্তার কথা গতকাল বৃহস্পতিবার এভাবে আজকের পত্রিকার কাছে প্রকাশ করেন মহিউদ্দিন নামে এক যুবক। মহিউদ্দিনের মতো কয়েক লাখ গ্রাহক ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে পণ্য কিংবা টাকা কোনোটাই ফেরত পাচ্ছেন না। আবার পণ্য ও টাকা ফেরতের জোরালো দাবিও করতে ভয় পাচ্ছেন। তাঁদের শঙ্কা, টাকা ফেরতের দাবি করলে মালিক গ্রেপ্তার হবে। এরপর পণ্য কিংবা টাকা কোনোটাই ফেরত পাবেন না। তবে টাকা কিংবা পণ্য কীভাবে ফেরত পাবেন সেটাও তাঁদের অজানা।

পুলিশ বলছে, এ পর্যন্ত ১৪টি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ৩৬টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন অন্তত ৪০ জন। প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ই-অরেঞ্জের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ৬টি মামলা হয়েছে। ২৪টি টিকেট ডটকম ও এসপিসির বিরুদ্ধে ৪টি করে মামলা হয়েছে।

ইভ্যালি ও ধামাকার বিরুদ্ধে ৩টি, রিং আইডি ও সহজ লাইফের বিরুদ্ধে ২টি। নিরাপদ শপ, সিরাজগঞ্জ শপ, আনন্দের বাজার, দালাল প্লাস, কিউকমের বিরুদ্ধে ১টি করে মামলা হয়েছে।

এ ছাড়া প্রিয়শপ, নিডস ডটকম, বুমবুম, আলাদিনের প্রদীপ, ই-শপ ইন্ডিয়া, বিডিলাইক, র্যাপিড ক্যাশ-কুইক অনলাইন, ফস্টার করপোরেশন, সহজ লাইফ অ্যান্ড লাইভলি লাইফ, আদিয়ান মার্ট, নিডস, এসকে ট্রেডার্স, মোটরস, চলন্তিকা, সুপন প্রোডাক্ট, আকাশ নীল, এসডিসি ওয়ার্ল্ড, নিউ নাভানাসহ আরও অন্তত ২০টি ই-কর্মাস প্রতিষ্ঠান ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। আরও অন্তত ৩০টি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ওপর নজরদারি করা হচ্ছে। সিআইডির পাশাপাশি ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ ও র্যাব এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নজরদারি করছে।

সিআইডির অতিরিক্ত ডিআইজি ইমাম হোসেন গতকাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মামলা হওয়া ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। আমরা আসামিদের গ্রেপ্তারও করছি। আরও কিছু ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান দিনের পর দিন পণ্য ডেলিভারি দিচ্ছে না, টাকাও ফেরত দিচ্ছে না। আমরা তাদের ব্যাপার অনুসন্ধান করছি। এ ছাড়া যে প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে, এমন প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে নজরদারি করা হচ্ছে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা বলছেন, অভিযান শুরু হওয়ার পর বেশ কিছু ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের মালিক আত্মগোপনে চলে গেছেন। কয়েকজন দেশ থেকেও পালিয়েছে। পুলিশ চেষ্টা করছে অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে। তবে আসামি গ্রেপ্তার কিংবা শাস্তি হলেও গ্রাহকদের অর্থের ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে পুলিশের কিছু করার নেই। তাই আইন প্রয়োগের পাশাপাশি গ্রাহকদেরও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

সিআইডির অর্গানাইজড ক্রাইমের বিশেষ পুলিশ সুপার হুমায়ূন কবির বলেছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে। এখনো পর্যন্ত চারটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং মামলা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহকের টাকা তুলে অন্যান্য খাতে ব্যবহার করেছে। বাকি মামলাগুলো প্রতারণা ও অর্থ আত্মসাৎসহ অন্যান্য অভিযোগে হয়েছে। দায়ের হওয়া মামলার তদন্ত করা হচ্ছে।

এ ছাড়া কিছু প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ওপর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

কারাবন্দী মালিকদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন করছেন ইভ্যালি ও কিউকম ভুক্তভোগীরা। তাঁদের দাবি, মালিকরা মুক্তি পেলে টাকা পাওয়ার আশা কিছুটা হলেও থাকবে। নইলে ডেসটিনি, ইউনিপেটু, যুবকের গ্রাহকেরা যেমন টাকা ফেরত পায়নি, তাঁদেরও তেমনই অবস্থা হবে বলে আশঙ্কা ই-কমার্স ভুক্তভোগীদের।

গ্রাহকদের অভিযোগ, ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ই-ক্যাব) সদস্যপদ দেখেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাঁরা বিনিয়োগ করেছিলেন। সে সময় ই-ক্যাব বলেছিল, তাঁদের সদস্যদের কাছে নিশ্চিন্তে পণ্য অর্ডার করা যাবে। অথচ এখন ই-ক্যাবও ই-কমার্স ভুক্তভোগীদের টাকা উদ্ধারে কার্যকর কিছুই করছে না।

তবে ই-ক্যাবের মহাব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর আলম শোভন গতকাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, গ্রাহকদের টাকা উদ্ধারের কিছু বিষয় এখন আদালতে চলে গেছে। সেটা এখন আদালতই দেখবেন। আর পেমেন্ট গেটওয়েতে আটকে থাকা টাকা উদ্ধারে আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি। তিনি জানান, পেমেন্ট গেটওয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে ই-ক্যাব চিঠি দিয়েছে। কোন প্রতিষ্ঠানের কত টাকা আটকে আছে সেটা দেখা হচ্ছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকেও চিঠি দিয়ে অনুরোধ করা হয়েছে।

মালিকেরা পলাতক, ফেসবুকে আস্ফালন

অফিস, ওয়্যারহাউস সবই বন্ধ। পণ্য ডেলিভারি, টাকা ফেরত কার্যক্রম, চলছে না কিছুই। প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকদের খুঁজছে পুলিশ। অথচ তাঁরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লাইভে আসছেন, প্রতিষ্ঠানের প্রচারণা চালাচ্ছেন। এমনকি গণমাধ্যমকর্মীদের হুমকিও দিচ্ছেন। আনন্দের বাজারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আহমুদুল হক খন্দকার মিঠু পরপর চার দিন ফেসবুক লাইভে এসে গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন। গ্রাহকদের নানা আশ্বাসও দিয়েছেন। কিন্তু তিনি কোথায় আছেন, সেটা পরিষ্কার করেননি। মিঠুর বিরুদ্ধে রয়েছে মামলা, পুলিশ তাঁকে খুঁজছে।

অন্যদিকে দালাল প্লাসের সিইও এস এম রাব্বি বুধবার ফেসবুক লাইভে এসে গ্রাহকদের টাকা ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দেন। দালাল প্লাস থেকে পণ্য অর্ডারেরও অনুরোধ করেন তিনি। অথচ দালাল প্লাসের কার্যক্রম এখন বন্ধই বলা চলে। পণ্য ডেলিভারি বা টাকা ফেরত দেওয়া কিছুই করছে না তারা। কিন্তু ফেসবুকে তাদের প্রচারণা চলছে। লাইভে এলেও রাব্বি কোথায় আছেন, সেটা তিনি জানাননি। তাঁর বিরুদ্ধেও রয়েছে মামলা। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, রাব্বি পলাতক। তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

এ ছাড়া বুমবুম শপিং, ধামাকা, রিং আইডিসহ বিভিন্ন ই-কমার্সের মালিকেরা ফেসবুক লাইভে এসে গ্রাহকদের টাকা ফেরত দেওয়ার নতুন নতুন সময়সীমা এবং পদ্ধতি জানাচ্ছেন। সেসব সময়সীমা পারও হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গ্রাহকদের কেউ টাকা ফেরত পেয়েছেন এমনটা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিরা পরিবারের প্রয়োজনে প্রতিদিনই টাকা পাঠাচ্ছেন। এই অর্থ দেশে আসে রেমিট্যান্স হিসেবে, যা দেশের টাকার মান ধরে রাখে, আমদানি খরচ মেটায় এবং বৈদেশিক রিজার্ভ শক্তিশালী করে। অক্টোবর মাসে দেশে এসেছে ২৫৬ কোটি ডলার—সেপ্টেম্বরের তুলনায় সামান্য কম, কিন্তু গত বছরের একই

২ ঘণ্টা আগে

চুয়াডাঙ্গার ডিঙ্গেদহ এলাকায় বিসিক শিল্পনগরীতে ঢুকতেই যেন চোখে পড়ে এক অচেনা নীরবতা। চারপাশে জঙ্গল-আগাছায় ঢাকা রাস্তা, পরিত্যক্ত প্লট, প্রকল্প এলাকাজুড়ে ভবনহীন ঝুলে থাকা তার এবং সার্বিক নিরাপত্তার ঘাটতি—সব মিলিয়ে যেন এক ভুলে যাওয়া প্রকল্পের গল্প।

২ ঘণ্টা আগে

২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) চীন কোনো ঋণ ছাড় করেনি এবং নতুন ঋণের কোনো প্রতিশ্রুতিও দেয়নি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) জানায়, একই সময়ে ভারত, জাপান ও রাশিয়াও নতুন বিনিয়োগ বা ঋণের প্রতিশ্রুতি দেয়নি।

২ ঘণ্টা আগে

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বাংলাদেশ ব্যাংকের ডলার বিনিময় হার নির্ধারণপ্রক্রিয়া ও দুর্বল ব্যাংকগুলোকে জামানত ছাড়া দেওয়া বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি বলেছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখনো পুরোপুরি বাজারভিত্তিক ডলারের দর নির্ধারণ করছে না, বরং রেফারেন্স রেটের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্র

৪ ঘণ্টা আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

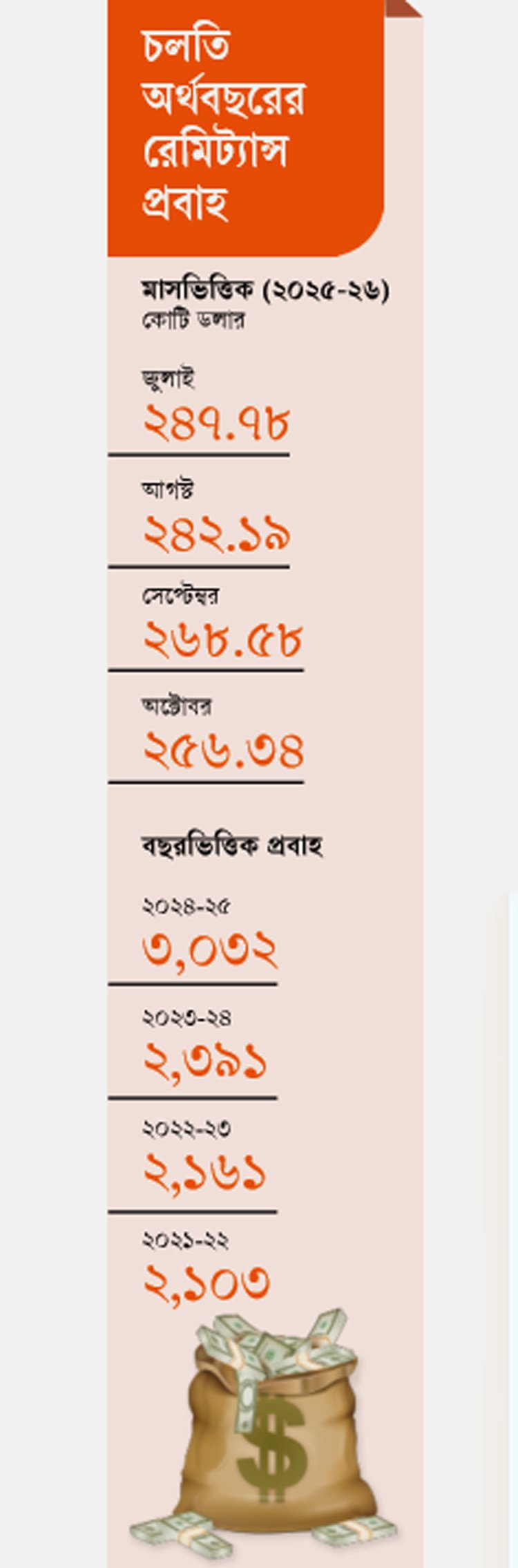

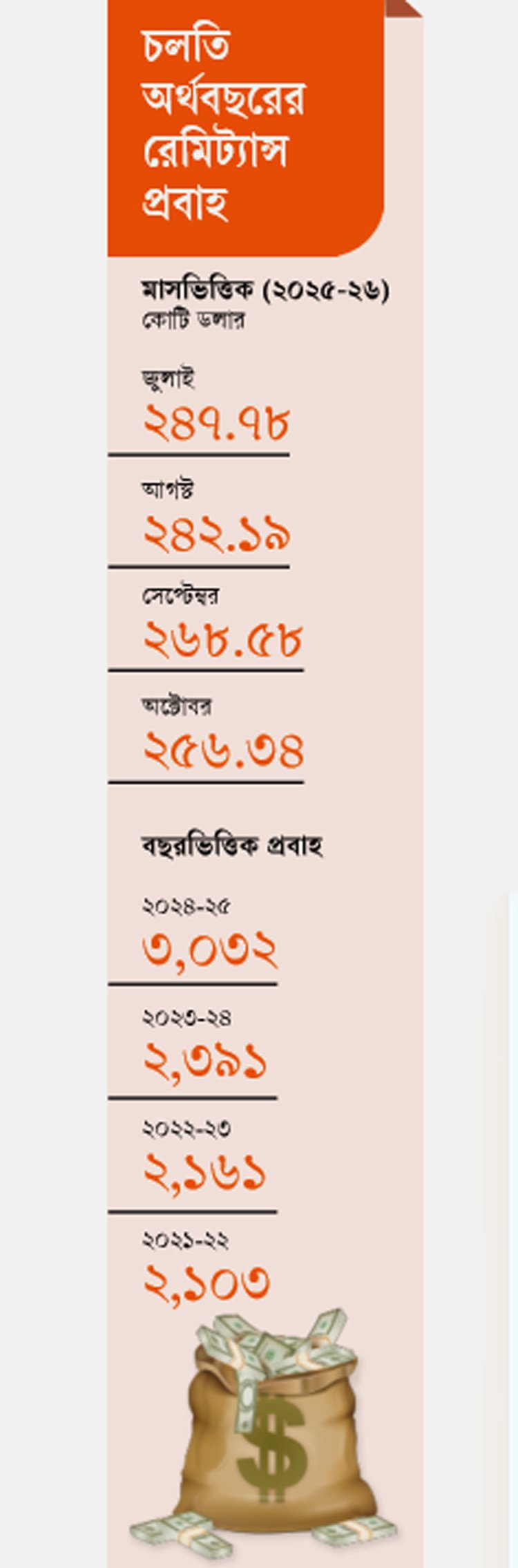

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিরা পরিবারের প্রয়োজনে প্রতিদিনই টাকা পাঠাচ্ছেন। এই অর্থ দেশে আসে রেমিট্যান্স হিসেবে, যা দেশের টাকার মান ধরে রাখে, আমদানি খরচ মেটায় এবং বৈদেশিক রিজার্ভ শক্তিশালী করে। অক্টোবর মাসে দেশে এসেছে ২৫৬ কোটি ডলার—সেপ্টেম্বরের তুলনায় সামান্য কম, কিন্তু গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৭ শতাংশ বেশি। তবে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, টানা দুই মাসে আড়াই বিলিয়ন ডলারের বেশি গড় ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। এই প্রবাসী আয় শুধু পরিবারের সহায়তা নয়, দেশের অর্থনীতির স্থিতিশীলতারও এক অদৃশ্য চালিকাশক্তি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন ১ হাজার ১৪ কোটি ডলার। গত বছরের একই সময় ছিল ৮০৯ কোটি ডলার। মাত্র চার মাসেই রেমিট্যান্স বেড়েছে ২০০ কোটি ডলার বেশি। এতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও ৩ হাজার ২০০ কোটি ডলারের বেশি ছাড়িয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যতক্ষণ হুন্ডি ও পাচার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, ততক্ষণ রেমিট্যান্স প্রবাহও বাড়বে। এভাবে প্রতি মাসেই ৩ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স আসতে পারে।’

তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবর মাসে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ২৫৬ কোটি ৩৪ লাখ ৮০ হাজার ডলার। ২০২৪ সালের একই মাসে যা ছিল ২৩৯ কোটি ৫০ লাখ ৮ হাজার ডলার। অর্থাৎ বছরের ব্যবধানে ১৬ কোটি ডলার বা ৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ বেড়েছে। তবে সেপ্টেম্বর মাসে পাঠানো রেমিট্যান্স ছিল ২৬৮ কোটি ৫৮ লাখ ডলার, অর্থাৎ অক্টোবরের তুলনায় সামান্য কম।

মাসভিত্তিক প্রবাহের হিসাব অনুযায়ী, জুলাইয়ে এসেছে ২৪৭ কোটি ৭৮ লাখ ডলার, আগস্টে ২৪২ কোটি ১৯ লাখ ডলার, সেপ্টেম্বর ২৬৮ কোটি ৫৮ লাখ এবং অক্টোবর ২৫৬ কোটি ৩৪ লাখ ৮০ হাজার ডলার। ব্যাংকাররা জানিয়েছেন, দেশে ডলার মার্কেট এখন স্বাভাবিক এবং খোলাবাজারে হুন্ডির প্রভাব কমায় প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলেই রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন। বর্তমান ব্যাংকিং রেট প্রায় খোলাবাজারের ডলারের কাছাকাছি, যা প্রবাসীদের জন্য সুবিধাজনক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবর মাসে ৬০টি ব্যাংকের মধ্যে ৫৩টির মাধ্যমে প্রবাসী আয়ের ২৫৬ কোটি ৩৪ লাখ ৮০ হাজার ডলার এসেছে। রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ৪৭ কোটি ৭৪ লাখ ৭০ হাজার, কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে ২৪ কোটি ২ লাখ ৫০ হাজার, বেসরকারি ৪২ ব্যাংকের মাধ্যমে ১৮৩ কোটি ৮৬ লাখ ৭০ হাজার এবং ৯টি বিদেশি ব্যাংক থেকে এসেছে ৬৬ লাখ ৭০ হাজার ডলার।

তবে কিছু ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো রেমিট্যান্স আসেনি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বেসরকারি আইসিবি ইসলামী ব্যাংক ও পদ্মা ব্যাংক এবং বিদেশি হাবিব ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ও স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া।

অর্থবছরের প্রথম চার মাসে প্রবাসী আয়ের প্রবাহের ধারাবাহিকতা স্পষ্ট। গত অর্থবছরে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রবাহ হয়েছে মার্চ মাসে, ৩২৯ কোটি ডলার। পুরো বছর প্রবাসী আয়ের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৩২ কোটি ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি। এর আগের বছরগুলোতেও ধারাবাহিক বৃদ্ধি দেখা গেছে; ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২ হাজার ৩৯১ কোটি, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২ হাজার ১৬১ কোটি, ২০২১-২২ অর্থবছরে ২ হাজার ১০৩ কোটি এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ২ হাজার ৪৭৭ কোটি ডলার।

ব্যাংকাররা বলছেন, ‘দেশের ডলার মার্কেট স্থিতিশীল হওয়ায় প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠাতে স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন। হুন্ডির প্রভাব কমায় এই প্রবাহ আরও নিয়মিত হচ্ছে।’

অর্থনীতিবিদেরা মনে করছেন, প্রবাসী আয়ের ধারাবাহিক প্রবাহ দেশকে টাকা ও বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে স্থিতিশীলতা, আমদানি ব্যয় মেটানো এবং ব্যাংকিং চ্যানেলের শক্তিশালী ব্যবহার নিশ্চিত করছে। পাশাপাশি এটি দেশের অর্থনীতির জন্য এক নির্ভরযোগ্য চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিরা পরিবারের প্রয়োজনে প্রতিদিনই টাকা পাঠাচ্ছেন। এই অর্থ দেশে আসে রেমিট্যান্স হিসেবে, যা দেশের টাকার মান ধরে রাখে, আমদানি খরচ মেটায় এবং বৈদেশিক রিজার্ভ শক্তিশালী করে। অক্টোবর মাসে দেশে এসেছে ২৫৬ কোটি ডলার—সেপ্টেম্বরের তুলনায় সামান্য কম, কিন্তু গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৭ শতাংশ বেশি। তবে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, টানা দুই মাসে আড়াই বিলিয়ন ডলারের বেশি গড় ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। এই প্রবাসী আয় শুধু পরিবারের সহায়তা নয়, দেশের অর্থনীতির স্থিতিশীলতারও এক অদৃশ্য চালিকাশক্তি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন ১ হাজার ১৪ কোটি ডলার। গত বছরের একই সময় ছিল ৮০৯ কোটি ডলার। মাত্র চার মাসেই রেমিট্যান্স বেড়েছে ২০০ কোটি ডলার বেশি। এতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও ৩ হাজার ২০০ কোটি ডলারের বেশি ছাড়িয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যতক্ষণ হুন্ডি ও পাচার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, ততক্ষণ রেমিট্যান্স প্রবাহও বাড়বে। এভাবে প্রতি মাসেই ৩ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স আসতে পারে।’

তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবর মাসে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ২৫৬ কোটি ৩৪ লাখ ৮০ হাজার ডলার। ২০২৪ সালের একই মাসে যা ছিল ২৩৯ কোটি ৫০ লাখ ৮ হাজার ডলার। অর্থাৎ বছরের ব্যবধানে ১৬ কোটি ডলার বা ৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ বেড়েছে। তবে সেপ্টেম্বর মাসে পাঠানো রেমিট্যান্স ছিল ২৬৮ কোটি ৫৮ লাখ ডলার, অর্থাৎ অক্টোবরের তুলনায় সামান্য কম।

মাসভিত্তিক প্রবাহের হিসাব অনুযায়ী, জুলাইয়ে এসেছে ২৪৭ কোটি ৭৮ লাখ ডলার, আগস্টে ২৪২ কোটি ১৯ লাখ ডলার, সেপ্টেম্বর ২৬৮ কোটি ৫৮ লাখ এবং অক্টোবর ২৫৬ কোটি ৩৪ লাখ ৮০ হাজার ডলার। ব্যাংকাররা জানিয়েছেন, দেশে ডলার মার্কেট এখন স্বাভাবিক এবং খোলাবাজারে হুন্ডির প্রভাব কমায় প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলেই রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন। বর্তমান ব্যাংকিং রেট প্রায় খোলাবাজারের ডলারের কাছাকাছি, যা প্রবাসীদের জন্য সুবিধাজনক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবর মাসে ৬০টি ব্যাংকের মধ্যে ৫৩টির মাধ্যমে প্রবাসী আয়ের ২৫৬ কোটি ৩৪ লাখ ৮০ হাজার ডলার এসেছে। রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ৪৭ কোটি ৭৪ লাখ ৭০ হাজার, কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে ২৪ কোটি ২ লাখ ৫০ হাজার, বেসরকারি ৪২ ব্যাংকের মাধ্যমে ১৮৩ কোটি ৮৬ লাখ ৭০ হাজার এবং ৯টি বিদেশি ব্যাংক থেকে এসেছে ৬৬ লাখ ৭০ হাজার ডলার।

তবে কিছু ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো রেমিট্যান্স আসেনি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বেসরকারি আইসিবি ইসলামী ব্যাংক ও পদ্মা ব্যাংক এবং বিদেশি হাবিব ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ও স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া।

অর্থবছরের প্রথম চার মাসে প্রবাসী আয়ের প্রবাহের ধারাবাহিকতা স্পষ্ট। গত অর্থবছরে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রবাহ হয়েছে মার্চ মাসে, ৩২৯ কোটি ডলার। পুরো বছর প্রবাসী আয়ের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৩২ কোটি ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি। এর আগের বছরগুলোতেও ধারাবাহিক বৃদ্ধি দেখা গেছে; ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২ হাজার ৩৯১ কোটি, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২ হাজার ১৬১ কোটি, ২০২১-২২ অর্থবছরে ২ হাজার ১০৩ কোটি এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ২ হাজার ৪৭৭ কোটি ডলার।

ব্যাংকাররা বলছেন, ‘দেশের ডলার মার্কেট স্থিতিশীল হওয়ায় প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠাতে স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন। হুন্ডির প্রভাব কমায় এই প্রবাহ আরও নিয়মিত হচ্ছে।’

অর্থনীতিবিদেরা মনে করছেন, প্রবাসী আয়ের ধারাবাহিক প্রবাহ দেশকে টাকা ও বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে স্থিতিশীলতা, আমদানি ব্যয় মেটানো এবং ব্যাংকিং চ্যানেলের শক্তিশালী ব্যবহার নিশ্চিত করছে। পাশাপাশি এটি দেশের অর্থনীতির জন্য এক নির্ভরযোগ্য চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে।

‘ইভ্যালিতে ধরা ৬ লাখ। আরেকটি ই-কমার্সে আছে ১১ লাখ। ইভ্যালির মালিক জেলে গেছে। ইভ্যালির টাকা ফেরত পাওয়ার এখন কোনো আশা দেখছি না। পণ্য কিংবা টাকা চেয়ে যদি অন্য প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধেও রাস্তায় নামি, তারাও গ্রেপ্তার হলে সামনে অন্ধকার হয়ে যাবে। জমানো টাকা আর ধারদেনা করে সবই বিনিয়োগ করেছিলাম। এখন আমরা কইতেও

১৫ অক্টোবর ২০২১

চুয়াডাঙ্গার ডিঙ্গেদহ এলাকায় বিসিক শিল্পনগরীতে ঢুকতেই যেন চোখে পড়ে এক অচেনা নীরবতা। চারপাশে জঙ্গল-আগাছায় ঢাকা রাস্তা, পরিত্যক্ত প্লট, প্রকল্প এলাকাজুড়ে ভবনহীন ঝুলে থাকা তার এবং সার্বিক নিরাপত্তার ঘাটতি—সব মিলিয়ে যেন এক ভুলে যাওয়া প্রকল্পের গল্প।

২ ঘণ্টা আগে

২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) চীন কোনো ঋণ ছাড় করেনি এবং নতুন ঋণের কোনো প্রতিশ্রুতিও দেয়নি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) জানায়, একই সময়ে ভারত, জাপান ও রাশিয়াও নতুন বিনিয়োগ বা ঋণের প্রতিশ্রুতি দেয়নি।

২ ঘণ্টা আগে

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বাংলাদেশ ব্যাংকের ডলার বিনিময় হার নির্ধারণপ্রক্রিয়া ও দুর্বল ব্যাংকগুলোকে জামানত ছাড়া দেওয়া বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি বলেছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখনো পুরোপুরি বাজারভিত্তিক ডলারের দর নির্ধারণ করছে না, বরং রেফারেন্স রেটের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্র

৪ ঘণ্টা আগেচুয়াডাঙ্গা বিসিক শিল্পনগরী

মেহেরাব্বিন সানভী, চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গার ডিঙ্গেদহ এলাকায় বিসিক শিল্পনগরীতে ঢুকতেই যেন চোখে পড়ে এক অচেনা নীরবতা। চারপাশে জঙ্গল-আগাছায় ঢাকা রাস্তা, পরিত্যক্ত প্লট, প্রকল্প এলাকাজুড়ে ভবনহীন ঝুলে থাকা তার এবং সার্বিক নিরাপত্তার ঘাটতি—সব মিলিয়ে যেন এক ভুলে যাওয়া প্রকল্পের গল্প। সরকারি ৪২ কোটি টাকায় নির্মিত এ শিল্পনগরী চার বছরেও প্রাণ ফেরাতে পারেনি। ভবন আছে, কিন্তু কাজ নেই; আশা আছে, কিন্তু এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেই।

সরকার ২০২১ সালে ২৫.২ একর জমির ওপর এই শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করে। লক্ষ্য ছিল স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্য শিল্পায়নের নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করা, কর্মসংস্থান বাড়ানো, আর জেলার অর্থনীতি চাঙা করা। কিন্তু বাস্তব চিত্র ঠিক তার উল্টো। ৭৮টি প্লটের মধ্যে বরাদ্দ দেওয়া হয় ৩১টি; এর মধ্যে ৬ জনের বরাদ্দ বাতিল হয় নানা জটিলতায়। ২৫ উদ্যোক্তার মধ্যে মাত্র তিনজন এখন সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন—বাকি প্লটগুলো খালি পড়ে রয়েছে। কিছু জায়গায় ইটের গাঁথুনি শুরু হলেও পরে থেমে গেছে সব।

সরেজমিনে দেখা যায়, পুরো এলাকা এখন আগাছা-জঙ্গলে ঢেকে গেছে। ড্রেনেজ ব্যবস্থা ভাঙা, পানি নিষ্কাশনের উপায় নেই, বৃষ্টি হলেই জমে থাকা পানি বাড়ায় মশার উপদ্রব, ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধও। এখানে রাত হলে অন্ধকারে ঢেকে যায় গোটা শিল্পনগরী, নিরাপত্তাব্যবস্থার ঘাটতি বিনিয়োগে আসা উদ্যোক্তাদের মনে জাগায় শঙ্কা। ফলে একসময় যেখানে কর্মচাঞ্চল্যের বড় আশা ছিল, সেখানে এখন পায়ের আওয়াজও শোনা যায় না।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে চুয়াডাঙ্গা ব্যবসায়ী সমিতির সহসভাপতি মঞ্জুরুল আলম মালিক লার্জ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘প্রকল্পটি মূলত থেমে আছে। এখানে সরকারি অর্থ ব্যয় হয়েছে; কিন্তু পরিকল্পনার ঘাটতি স্পষ্ট। উদ্যোক্তারা এখানে বিনিয়োগ করতে ভয় পান। নানা কারণেই বিসিক এলাকায় ব্যবসা করা মানে বড় ঝুঁকি নেওয়া।’

একই ধরনের মন্তব্য করেন স্থানীয় বাসিন্দা কামরুল হোসেন। তাঁর কথায়, ‘বিসিক হলো, ভেবেছিলাম এলাকায় কাজের সুযোগ বাড়বে। কিন্তু সবকিছু থেমে গেছে। এখন মনে হয়, এ জায়গায় শুধু আগাছা আর নীরবতাই জন্ম নিচ্ছে। সব সম্ভাবনা উবে গেছে।’

চুয়াডাঙ্গা বিসিকের উপব্যবস্থাপক এ বি এম আনিসুজ্জামান অবশ্য আশাবাদী। তিনি বলেন, মোট প্লটের ৪০ শতাংশ ইতিমধ্যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বাকিগুলোও শিগগির বরাদ্দ দেওয়া হবে। যাঁরা বরাদ্দ নিয়েও কাজ শুরু করেননি, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ‘কারখানাগুলো চালু হলে কর্মসংস্থান বাড়বে।’

তবে মাঠের বাস্তবতা বলছে ভিন্ন কথা। চার বছর ধরে এভাবে অব্যবহৃত পড়ে থাকা শিল্পনগরী প্রশ্ন তুলছে সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা নিয়ে। প্রায় ৪২ কোটি টাকার এ বিনিয়োগে এখন পর্যন্ত যে ফল, তা হতাশাজনক। শুধু সরকারি অর্থের অপচয় নয়; বরং এটি স্থানীয় উন্নয়নের গতি থামিয়ে দিয়েছে।

উদ্যোক্তাদের অভিযোগ, পানি-বিদ্যুৎ-সংযোগ থেকে শুরু করে রাস্তা, নিরাপত্তা, ড্রেনেজ—সব মৌলিক অবকাঠামোই দুর্বল। শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উপযোগী পরিবেশ নেই। অনেকে প্রাথমিকভাবে জমি পেয়েও কাজ শুরু করতে পারেননি।

অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, শিল্পনগরী কেবল অবকাঠামো দিয়ে টিকে থাকে না; এর সঙ্গে থাকতে হয় প্রণোদনা, সুযোগ-সুবিধা ও প্রশাসনিক সহায়তা। চুয়াডাঙ্গার বিসিক প্রকল্পে সেগুলোর অভাব স্পষ্ট।

দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা ও অবহেলা এখন প্রকল্পটিকে নষ্ট করে দিচ্ছে ধীরে ধীরে। কিছু জায়গায় নতুন ভবন নির্মাণ হলেও তার পাশেই জন্ম নিচ্ছে আগাছা। যেন জীবন্ত উদাহরণ, কীভাবে পরিকল্পনার ঘাটতি এক সম্ভাবনাময় প্রকল্পকে জঙ্গলে পরিণত করে।

চুয়াডাঙ্গার ডিঙ্গেদহ এলাকায় বিসিক শিল্পনগরীতে ঢুকতেই যেন চোখে পড়ে এক অচেনা নীরবতা। চারপাশে জঙ্গল-আগাছায় ঢাকা রাস্তা, পরিত্যক্ত প্লট, প্রকল্প এলাকাজুড়ে ভবনহীন ঝুলে থাকা তার এবং সার্বিক নিরাপত্তার ঘাটতি—সব মিলিয়ে যেন এক ভুলে যাওয়া প্রকল্পের গল্প। সরকারি ৪২ কোটি টাকায় নির্মিত এ শিল্পনগরী চার বছরেও প্রাণ ফেরাতে পারেনি। ভবন আছে, কিন্তু কাজ নেই; আশা আছে, কিন্তু এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেই।

সরকার ২০২১ সালে ২৫.২ একর জমির ওপর এই শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করে। লক্ষ্য ছিল স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্য শিল্পায়নের নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করা, কর্মসংস্থান বাড়ানো, আর জেলার অর্থনীতি চাঙা করা। কিন্তু বাস্তব চিত্র ঠিক তার উল্টো। ৭৮টি প্লটের মধ্যে বরাদ্দ দেওয়া হয় ৩১টি; এর মধ্যে ৬ জনের বরাদ্দ বাতিল হয় নানা জটিলতায়। ২৫ উদ্যোক্তার মধ্যে মাত্র তিনজন এখন সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন—বাকি প্লটগুলো খালি পড়ে রয়েছে। কিছু জায়গায় ইটের গাঁথুনি শুরু হলেও পরে থেমে গেছে সব।

সরেজমিনে দেখা যায়, পুরো এলাকা এখন আগাছা-জঙ্গলে ঢেকে গেছে। ড্রেনেজ ব্যবস্থা ভাঙা, পানি নিষ্কাশনের উপায় নেই, বৃষ্টি হলেই জমে থাকা পানি বাড়ায় মশার উপদ্রব, ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধও। এখানে রাত হলে অন্ধকারে ঢেকে যায় গোটা শিল্পনগরী, নিরাপত্তাব্যবস্থার ঘাটতি বিনিয়োগে আসা উদ্যোক্তাদের মনে জাগায় শঙ্কা। ফলে একসময় যেখানে কর্মচাঞ্চল্যের বড় আশা ছিল, সেখানে এখন পায়ের আওয়াজও শোনা যায় না।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে চুয়াডাঙ্গা ব্যবসায়ী সমিতির সহসভাপতি মঞ্জুরুল আলম মালিক লার্জ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘প্রকল্পটি মূলত থেমে আছে। এখানে সরকারি অর্থ ব্যয় হয়েছে; কিন্তু পরিকল্পনার ঘাটতি স্পষ্ট। উদ্যোক্তারা এখানে বিনিয়োগ করতে ভয় পান। নানা কারণেই বিসিক এলাকায় ব্যবসা করা মানে বড় ঝুঁকি নেওয়া।’

একই ধরনের মন্তব্য করেন স্থানীয় বাসিন্দা কামরুল হোসেন। তাঁর কথায়, ‘বিসিক হলো, ভেবেছিলাম এলাকায় কাজের সুযোগ বাড়বে। কিন্তু সবকিছু থেমে গেছে। এখন মনে হয়, এ জায়গায় শুধু আগাছা আর নীরবতাই জন্ম নিচ্ছে। সব সম্ভাবনা উবে গেছে।’

চুয়াডাঙ্গা বিসিকের উপব্যবস্থাপক এ বি এম আনিসুজ্জামান অবশ্য আশাবাদী। তিনি বলেন, মোট প্লটের ৪০ শতাংশ ইতিমধ্যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বাকিগুলোও শিগগির বরাদ্দ দেওয়া হবে। যাঁরা বরাদ্দ নিয়েও কাজ শুরু করেননি, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ‘কারখানাগুলো চালু হলে কর্মসংস্থান বাড়বে।’

তবে মাঠের বাস্তবতা বলছে ভিন্ন কথা। চার বছর ধরে এভাবে অব্যবহৃত পড়ে থাকা শিল্পনগরী প্রশ্ন তুলছে সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা নিয়ে। প্রায় ৪২ কোটি টাকার এ বিনিয়োগে এখন পর্যন্ত যে ফল, তা হতাশাজনক। শুধু সরকারি অর্থের অপচয় নয়; বরং এটি স্থানীয় উন্নয়নের গতি থামিয়ে দিয়েছে।

উদ্যোক্তাদের অভিযোগ, পানি-বিদ্যুৎ-সংযোগ থেকে শুরু করে রাস্তা, নিরাপত্তা, ড্রেনেজ—সব মৌলিক অবকাঠামোই দুর্বল। শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উপযোগী পরিবেশ নেই। অনেকে প্রাথমিকভাবে জমি পেয়েও কাজ শুরু করতে পারেননি।

অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, শিল্পনগরী কেবল অবকাঠামো দিয়ে টিকে থাকে না; এর সঙ্গে থাকতে হয় প্রণোদনা, সুযোগ-সুবিধা ও প্রশাসনিক সহায়তা। চুয়াডাঙ্গার বিসিক প্রকল্পে সেগুলোর অভাব স্পষ্ট।

দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা ও অবহেলা এখন প্রকল্পটিকে নষ্ট করে দিচ্ছে ধীরে ধীরে। কিছু জায়গায় নতুন ভবন নির্মাণ হলেও তার পাশেই জন্ম নিচ্ছে আগাছা। যেন জীবন্ত উদাহরণ, কীভাবে পরিকল্পনার ঘাটতি এক সম্ভাবনাময় প্রকল্পকে জঙ্গলে পরিণত করে।

‘ইভ্যালিতে ধরা ৬ লাখ। আরেকটি ই-কমার্সে আছে ১১ লাখ। ইভ্যালির মালিক জেলে গেছে। ইভ্যালির টাকা ফেরত পাওয়ার এখন কোনো আশা দেখছি না। পণ্য কিংবা টাকা চেয়ে যদি অন্য প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধেও রাস্তায় নামি, তারাও গ্রেপ্তার হলে সামনে অন্ধকার হয়ে যাবে। জমানো টাকা আর ধারদেনা করে সবই বিনিয়োগ করেছিলাম। এখন আমরা কইতেও

১৫ অক্টোবর ২০২১

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিরা পরিবারের প্রয়োজনে প্রতিদিনই টাকা পাঠাচ্ছেন। এই অর্থ দেশে আসে রেমিট্যান্স হিসেবে, যা দেশের টাকার মান ধরে রাখে, আমদানি খরচ মেটায় এবং বৈদেশিক রিজার্ভ শক্তিশালী করে। অক্টোবর মাসে দেশে এসেছে ২৫৬ কোটি ডলার—সেপ্টেম্বরের তুলনায় সামান্য কম, কিন্তু গত বছরের একই

২ ঘণ্টা আগে

২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) চীন কোনো ঋণ ছাড় করেনি এবং নতুন ঋণের কোনো প্রতিশ্রুতিও দেয়নি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) জানায়, একই সময়ে ভারত, জাপান ও রাশিয়াও নতুন বিনিয়োগ বা ঋণের প্রতিশ্রুতি দেয়নি।

২ ঘণ্টা আগে

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বাংলাদেশ ব্যাংকের ডলার বিনিময় হার নির্ধারণপ্রক্রিয়া ও দুর্বল ব্যাংকগুলোকে জামানত ছাড়া দেওয়া বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি বলেছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখনো পুরোপুরি বাজারভিত্তিক ডলারের দর নির্ধারণ করছে না, বরং রেফারেন্স রেটের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্র

৪ ঘণ্টা আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) চীন কোনো ঋণ ছাড় করেনি এবং নতুন ঋণের কোনো প্রতিশ্রুতিও দেয়নি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) জানায়, একই সময়ে ভারত, জাপান ও রাশিয়াও নতুন বিনিয়োগ বা ঋণের প্রতিশ্রুতি দেয়নি।

ইআরডি সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর তিন মাসে ১১৪ কোটি ৮৫ লাখ ৯০ হাজার ডলার পরিমাণ ছাড় হয়েছে। এর মধ্যে আইডিএ ছাড় করেছে ৩২ কোটি ২৬ লাখ ৩০ হাজার ডলার, রাশিয়া ৩১ কোটি ৫৩ লাখ ৯০ হাজার ডলার, এডিবি ১৮ কোটি ৭৭ লাখ ২০ হাজার ডলার, ভারত ৬ কোটি ২৮ লাখ ৩০ হাজার ডলার, জাপান ৪ কোটি ৬ লাখ ৭০ হাজার ডলার, এআইআইবি ৪ লাখ ডলার এবং অন্যান্য দেশ ছাড় করেছে ২১ কোটি ৮৯ লাখ ৫০ হাজার ডলার।

একই সময়ে দাতাদেশ ও সংস্থার কাছ থেকে ৯১ কোটি ৬ লাখ ৭০ হাজার ডলারের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে এডিবি ৪৮ কোটি ১৭ লাখ ১০ হাজার ডলার, আইডিএ ১ কোটি ২৪ লাখ ৪০ হাজার ডলার এবং অন্যান্য দেশ ৪১ কোটি ৬৫ লাখ ২০ হাজার ডলার। কিন্তু এই সময়ে নতুন করে ঋণের প্রতিশ্রুতি দেয়নি জাপান, চীন, ভারত, রাশিয়া এবং এআইআইবি।

স্বাধীনতার পর থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ৮৯৫ কোটি ডলারের ঋণ ও সহায়তা দিয়েছে চীন। এর মধ্যে গত আট বছরে ঋণ ছাড় হয়েছে ৬০৭ কোটি ডলার। বর্তমানে ৪৬০ কোটি ডলারের চীনা ঋণ পাইপলাইনে রয়েছে।

২০১৬ সালে চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের ঢাকা সফরের সময় দুই দেশের মধ্যে ২৪ বিলিয়ন ডলার অর্থায়নের চুক্তি হয়। এর আওতায় পদ্মা রেল সংযোগ, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু টানেল, ঢাকা-আশুলিয়া এক্সপ্রেসওয়ে, পায়রা সেতু ও মাতারবাড়ী-বন্দর সংযোগ সড়কসহ বহু বড় প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

চীনা অনুদান এখন অবকাঠামোর পাশাপাশি স্বাস্থ্য খাতেও বিস্তৃত। চট্টগ্রামে ৫০০-৭০০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল এবং রংপুরে এক হাজার শয্যার বিশেষায়িত হাসপাতালের নির্মাণে ৩ হাজার ৪২৫ কোটি টাকা চীনা অনুদান রয়েছে, যা মোট ব্যয়ের প্রায় ৮০ শতাংশ। ২০২৮ সালের মধ্যে এই দুটি হাসপাতালের নির্মাণকাজ শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) চীন কোনো ঋণ ছাড় করেনি এবং নতুন ঋণের কোনো প্রতিশ্রুতিও দেয়নি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) জানায়, একই সময়ে ভারত, জাপান ও রাশিয়াও নতুন বিনিয়োগ বা ঋণের প্রতিশ্রুতি দেয়নি।

ইআরডি সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর তিন মাসে ১১৪ কোটি ৮৫ লাখ ৯০ হাজার ডলার পরিমাণ ছাড় হয়েছে। এর মধ্যে আইডিএ ছাড় করেছে ৩২ কোটি ২৬ লাখ ৩০ হাজার ডলার, রাশিয়া ৩১ কোটি ৫৩ লাখ ৯০ হাজার ডলার, এডিবি ১৮ কোটি ৭৭ লাখ ২০ হাজার ডলার, ভারত ৬ কোটি ২৮ লাখ ৩০ হাজার ডলার, জাপান ৪ কোটি ৬ লাখ ৭০ হাজার ডলার, এআইআইবি ৪ লাখ ডলার এবং অন্যান্য দেশ ছাড় করেছে ২১ কোটি ৮৯ লাখ ৫০ হাজার ডলার।

একই সময়ে দাতাদেশ ও সংস্থার কাছ থেকে ৯১ কোটি ৬ লাখ ৭০ হাজার ডলারের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে এডিবি ৪৮ কোটি ১৭ লাখ ১০ হাজার ডলার, আইডিএ ১ কোটি ২৪ লাখ ৪০ হাজার ডলার এবং অন্যান্য দেশ ৪১ কোটি ৬৫ লাখ ২০ হাজার ডলার। কিন্তু এই সময়ে নতুন করে ঋণের প্রতিশ্রুতি দেয়নি জাপান, চীন, ভারত, রাশিয়া এবং এআইআইবি।

স্বাধীনতার পর থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ৮৯৫ কোটি ডলারের ঋণ ও সহায়তা দিয়েছে চীন। এর মধ্যে গত আট বছরে ঋণ ছাড় হয়েছে ৬০৭ কোটি ডলার। বর্তমানে ৪৬০ কোটি ডলারের চীনা ঋণ পাইপলাইনে রয়েছে।

২০১৬ সালে চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের ঢাকা সফরের সময় দুই দেশের মধ্যে ২৪ বিলিয়ন ডলার অর্থায়নের চুক্তি হয়। এর আওতায় পদ্মা রেল সংযোগ, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু টানেল, ঢাকা-আশুলিয়া এক্সপ্রেসওয়ে, পায়রা সেতু ও মাতারবাড়ী-বন্দর সংযোগ সড়কসহ বহু বড় প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

চীনা অনুদান এখন অবকাঠামোর পাশাপাশি স্বাস্থ্য খাতেও বিস্তৃত। চট্টগ্রামে ৫০০-৭০০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল এবং রংপুরে এক হাজার শয্যার বিশেষায়িত হাসপাতালের নির্মাণে ৩ হাজার ৪২৫ কোটি টাকা চীনা অনুদান রয়েছে, যা মোট ব্যয়ের প্রায় ৮০ শতাংশ। ২০২৮ সালের মধ্যে এই দুটি হাসপাতালের নির্মাণকাজ শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

‘ইভ্যালিতে ধরা ৬ লাখ। আরেকটি ই-কমার্সে আছে ১১ লাখ। ইভ্যালির মালিক জেলে গেছে। ইভ্যালির টাকা ফেরত পাওয়ার এখন কোনো আশা দেখছি না। পণ্য কিংবা টাকা চেয়ে যদি অন্য প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধেও রাস্তায় নামি, তারাও গ্রেপ্তার হলে সামনে অন্ধকার হয়ে যাবে। জমানো টাকা আর ধারদেনা করে সবই বিনিয়োগ করেছিলাম। এখন আমরা কইতেও

১৫ অক্টোবর ২০২১

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিরা পরিবারের প্রয়োজনে প্রতিদিনই টাকা পাঠাচ্ছেন। এই অর্থ দেশে আসে রেমিট্যান্স হিসেবে, যা দেশের টাকার মান ধরে রাখে, আমদানি খরচ মেটায় এবং বৈদেশিক রিজার্ভ শক্তিশালী করে। অক্টোবর মাসে দেশে এসেছে ২৫৬ কোটি ডলার—সেপ্টেম্বরের তুলনায় সামান্য কম, কিন্তু গত বছরের একই

২ ঘণ্টা আগে

চুয়াডাঙ্গার ডিঙ্গেদহ এলাকায় বিসিক শিল্পনগরীতে ঢুকতেই যেন চোখে পড়ে এক অচেনা নীরবতা। চারপাশে জঙ্গল-আগাছায় ঢাকা রাস্তা, পরিত্যক্ত প্লট, প্রকল্প এলাকাজুড়ে ভবনহীন ঝুলে থাকা তার এবং সার্বিক নিরাপত্তার ঘাটতি—সব মিলিয়ে যেন এক ভুলে যাওয়া প্রকল্পের গল্প।

২ ঘণ্টা আগে

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বাংলাদেশ ব্যাংকের ডলার বিনিময় হার নির্ধারণপ্রক্রিয়া ও দুর্বল ব্যাংকগুলোকে জামানত ছাড়া দেওয়া বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি বলেছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখনো পুরোপুরি বাজারভিত্তিক ডলারের দর নির্ধারণ করছে না, বরং রেফারেন্স রেটের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্র

৪ ঘণ্টা আগেনিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বাংলাদেশ ব্যাংকের ডলার বিনিময় হার নির্ধারণপ্রক্রিয়া ও দুর্বল ব্যাংকগুলোকে জামানত ছাড়া দেওয়া বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি বলেছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখনো পুরোপুরি বাজারভিত্তিক ডলারের দর নির্ধারণ করছে না, বরং রেফারেন্স রেটের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণ করছে। একই সঙ্গে আইএমএফ প্রশ্ন তুলেছে, জামানত ছাড়া ব্যাংকগুলোকে ৫২ হাজার কোটি টাকার বেশি ঋণ দেওয়া কতটা যৌক্তিক ও টেকসই।

রোববার (২ নভেম্বর) ঢাকায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুরের সঙ্গে আইএমএফ প্রতিনিধিদলের বৈঠকে এসব বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন সংস্থাটির গবেষণা বিভাগের ডেভেলপমেন্ট ম্যাক্রো ইকোনমিকসের প্রধান ক্রিস পাপাজর্জিও। বৈঠকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে ডেপুটি গভর্নর নুরুন নাহার, ড. হাবিবুর রহমান, জাকির হোসেন চৌধুরী, ড. কবির আহমেদ; গবেষণা বিভাগের নির্বাহী পরিচালক ড. এজাজুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক সূত্রে জানা যায়, আইএমএফ জানতে চায়—বাংলাদেশ ব্যাংক কীভাবে ডলার বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। জবাবে গভর্নর মনসুর জানান, রেফারেন্স রেটের ভিত্তিতে বাজারমূল্য নির্ধারণ করা হচ্ছে। তবে আইএমএফ বলেছে, রেফারেন্স রেট আসলে বাজারনির্ভর নয়; প্রকৃত বাজারভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ করতে হলে তা পুরোপুরি বাজারের ওপর ছেড়ে দিতে হবে।

রেফারেন্স রেট সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারিত একটি মানদণ্ড, যা বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ভিত্তিমূল্য হিসেবে কাজ করে। তবে আইএমএফের মতে, এটি ডলারের প্রকৃত বাজারদর প্রতিফলিত করে না এবং আমদানি-রপ্তানি ও রেমিট্যান্সপ্রবাহে বিকৃতি তৈরি করে।

বৈঠকে দুর্বল ব্যাংকগুলোর তারল্য সংকট ও জামানতহীন ঋণ নিয়েও আলোচনা হয়। সূত্র জানায়, গত এক বছরে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রায় ৫২ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে কয়েকটি সমস্যাগ্রস্ত ব্যাংককে, যেগুলোর অনেকেই বিল বা বন্ড জমা রাখতে পারেনি। এসব ব্যাংক শুধু প্রতিশ্রুতিপত্র (ডিমান্ড প্রমিসরি নোট) দিয়ে টাকা নিয়েছে, যা এখনো ফেরত দেওয়া হয়নি। আইএমএফ এ প্রথাকে ‘অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ’ হিসেবে উল্লেখ করে তা অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে।

আইএমএফ আরও জানতে চেয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংক কেন এসব ঋণে গ্যারান্টার হিসেবে ভূমিকা নিচ্ছে এবং এতে রাষ্ট্রীয় ঝুঁকি কতটা বাড়ছে। তবে এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনো নির্দিষ্ট উত্তর দেয়নি।

এ ছাড়া বিগত সরকারের সময় গোপন রাখা বিপুল পরিমাণ খেলাপি ঋণের প্রকৃত চিত্র প্রকাশ করায় আইএমএফ সন্তোষ প্রকাশ করেছে। তবে সংস্থাটি মনে করে, সরকারি ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণ দ্রুত ১০ শতাংশের নিচে নামাতে হবে—যা ৪৭০ কোটি ডলারের ঋণচুক্তির অন্যতম শর্ত।

গত জুন শেষে দেশে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬ লাখ ৬৭ হাজার কোটি টাকায়, যা এক বছরে প্রায় ৪ লাখ কোটি টাকা বেড়েছে। সরকারি ব্যাংকগুলোর খেলাপির হার ৪০ শতাংশ ছাড়িয়েছে আর বেসরকারি খাতে তা ১০ শতাংশের ওপরে।

আইএমএফ প্রতিনিধিদল রিজার্ভ থেকে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) ও অন্যান্য পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি নিয়েও প্রশ্ন তোলে। তারা জানতে চায়, এসব উদ্যোগ দেশের বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় ও আর্থিক স্থিতিশীলতার ওপর কী প্রভাব ফেলছে।

বৈঠকে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাফল্যে আইএমএফ সন্তোষ প্রকাশ করেছে। তবে তারা সতর্ক করে দিয়েছে, দীর্ঘ সময় ধরে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি অব্যাহত থাকলে বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

সূত্র জানায়, আইএমএফ প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রায়ত্ত ছয় ব্যাংকের সর্বশেষ আর্থিক অবস্থা, তারল্য সংকট, প্রভিশন ঘাটতি, বৈদেশিক মুদ্রা সংকট ও জলবায়ু সহনশীল বিনিয়োগ কার্যক্রম সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য নিয়েছে।

২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ৪৭০ কোটি ডলারের ঋণচুক্তির মাধ্যমে আইএমএফ কর্মসূচিতে যুক্ত হয় বাংলাদেশ। পরে ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে ৫ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার করা হয়। এখন পর্যন্ত চার কিস্তিতে বাংলাদেশ পেয়েছে প্রায় ৩৬৫ কোটি ডলার।

বৈঠকের শেষে আইএমএফ স্পষ্টভাবে জানায়, ডলারের মূল্য নির্ধারণ পুরোপুরি বাজারের ওপর ছেড়ে দিতে হবে এবং দুর্বল ব্যাংকগুলোকে জামানতহীন ঋণ দেওয়ার প্রচলন বন্ধ করতে হবে—অন্যথায় আর্থিক স্থিতিশীলতা ও আন্তর্জাতিক আস্থা উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বাংলাদেশ ব্যাংকের ডলার বিনিময় হার নির্ধারণপ্রক্রিয়া ও দুর্বল ব্যাংকগুলোকে জামানত ছাড়া দেওয়া বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি বলেছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখনো পুরোপুরি বাজারভিত্তিক ডলারের দর নির্ধারণ করছে না, বরং রেফারেন্স রেটের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণ করছে। একই সঙ্গে আইএমএফ প্রশ্ন তুলেছে, জামানত ছাড়া ব্যাংকগুলোকে ৫২ হাজার কোটি টাকার বেশি ঋণ দেওয়া কতটা যৌক্তিক ও টেকসই।

রোববার (২ নভেম্বর) ঢাকায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুরের সঙ্গে আইএমএফ প্রতিনিধিদলের বৈঠকে এসব বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন সংস্থাটির গবেষণা বিভাগের ডেভেলপমেন্ট ম্যাক্রো ইকোনমিকসের প্রধান ক্রিস পাপাজর্জিও। বৈঠকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে ডেপুটি গভর্নর নুরুন নাহার, ড. হাবিবুর রহমান, জাকির হোসেন চৌধুরী, ড. কবির আহমেদ; গবেষণা বিভাগের নির্বাহী পরিচালক ড. এজাজুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক সূত্রে জানা যায়, আইএমএফ জানতে চায়—বাংলাদেশ ব্যাংক কীভাবে ডলার বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। জবাবে গভর্নর মনসুর জানান, রেফারেন্স রেটের ভিত্তিতে বাজারমূল্য নির্ধারণ করা হচ্ছে। তবে আইএমএফ বলেছে, রেফারেন্স রেট আসলে বাজারনির্ভর নয়; প্রকৃত বাজারভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ করতে হলে তা পুরোপুরি বাজারের ওপর ছেড়ে দিতে হবে।

রেফারেন্স রেট সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারিত একটি মানদণ্ড, যা বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ভিত্তিমূল্য হিসেবে কাজ করে। তবে আইএমএফের মতে, এটি ডলারের প্রকৃত বাজারদর প্রতিফলিত করে না এবং আমদানি-রপ্তানি ও রেমিট্যান্সপ্রবাহে বিকৃতি তৈরি করে।

বৈঠকে দুর্বল ব্যাংকগুলোর তারল্য সংকট ও জামানতহীন ঋণ নিয়েও আলোচনা হয়। সূত্র জানায়, গত এক বছরে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রায় ৫২ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে কয়েকটি সমস্যাগ্রস্ত ব্যাংককে, যেগুলোর অনেকেই বিল বা বন্ড জমা রাখতে পারেনি। এসব ব্যাংক শুধু প্রতিশ্রুতিপত্র (ডিমান্ড প্রমিসরি নোট) দিয়ে টাকা নিয়েছে, যা এখনো ফেরত দেওয়া হয়নি। আইএমএফ এ প্রথাকে ‘অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ’ হিসেবে উল্লেখ করে তা অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে।

আইএমএফ আরও জানতে চেয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংক কেন এসব ঋণে গ্যারান্টার হিসেবে ভূমিকা নিচ্ছে এবং এতে রাষ্ট্রীয় ঝুঁকি কতটা বাড়ছে। তবে এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনো নির্দিষ্ট উত্তর দেয়নি।

এ ছাড়া বিগত সরকারের সময় গোপন রাখা বিপুল পরিমাণ খেলাপি ঋণের প্রকৃত চিত্র প্রকাশ করায় আইএমএফ সন্তোষ প্রকাশ করেছে। তবে সংস্থাটি মনে করে, সরকারি ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণ দ্রুত ১০ শতাংশের নিচে নামাতে হবে—যা ৪৭০ কোটি ডলারের ঋণচুক্তির অন্যতম শর্ত।

গত জুন শেষে দেশে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬ লাখ ৬৭ হাজার কোটি টাকায়, যা এক বছরে প্রায় ৪ লাখ কোটি টাকা বেড়েছে। সরকারি ব্যাংকগুলোর খেলাপির হার ৪০ শতাংশ ছাড়িয়েছে আর বেসরকারি খাতে তা ১০ শতাংশের ওপরে।

আইএমএফ প্রতিনিধিদল রিজার্ভ থেকে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) ও অন্যান্য পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি নিয়েও প্রশ্ন তোলে। তারা জানতে চায়, এসব উদ্যোগ দেশের বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় ও আর্থিক স্থিতিশীলতার ওপর কী প্রভাব ফেলছে।

বৈঠকে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাফল্যে আইএমএফ সন্তোষ প্রকাশ করেছে। তবে তারা সতর্ক করে দিয়েছে, দীর্ঘ সময় ধরে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি অব্যাহত থাকলে বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

সূত্র জানায়, আইএমএফ প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রায়ত্ত ছয় ব্যাংকের সর্বশেষ আর্থিক অবস্থা, তারল্য সংকট, প্রভিশন ঘাটতি, বৈদেশিক মুদ্রা সংকট ও জলবায়ু সহনশীল বিনিয়োগ কার্যক্রম সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য নিয়েছে।

২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ৪৭০ কোটি ডলারের ঋণচুক্তির মাধ্যমে আইএমএফ কর্মসূচিতে যুক্ত হয় বাংলাদেশ। পরে ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে ৫ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার করা হয়। এখন পর্যন্ত চার কিস্তিতে বাংলাদেশ পেয়েছে প্রায় ৩৬৫ কোটি ডলার।

বৈঠকের শেষে আইএমএফ স্পষ্টভাবে জানায়, ডলারের মূল্য নির্ধারণ পুরোপুরি বাজারের ওপর ছেড়ে দিতে হবে এবং দুর্বল ব্যাংকগুলোকে জামানতহীন ঋণ দেওয়ার প্রচলন বন্ধ করতে হবে—অন্যথায় আর্থিক স্থিতিশীলতা ও আন্তর্জাতিক আস্থা উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

‘ইভ্যালিতে ধরা ৬ লাখ। আরেকটি ই-কমার্সে আছে ১১ লাখ। ইভ্যালির মালিক জেলে গেছে। ইভ্যালির টাকা ফেরত পাওয়ার এখন কোনো আশা দেখছি না। পণ্য কিংবা টাকা চেয়ে যদি অন্য প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধেও রাস্তায় নামি, তারাও গ্রেপ্তার হলে সামনে অন্ধকার হয়ে যাবে। জমানো টাকা আর ধারদেনা করে সবই বিনিয়োগ করেছিলাম। এখন আমরা কইতেও

১৫ অক্টোবর ২০২১

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিরা পরিবারের প্রয়োজনে প্রতিদিনই টাকা পাঠাচ্ছেন। এই অর্থ দেশে আসে রেমিট্যান্স হিসেবে, যা দেশের টাকার মান ধরে রাখে, আমদানি খরচ মেটায় এবং বৈদেশিক রিজার্ভ শক্তিশালী করে। অক্টোবর মাসে দেশে এসেছে ২৫৬ কোটি ডলার—সেপ্টেম্বরের তুলনায় সামান্য কম, কিন্তু গত বছরের একই

২ ঘণ্টা আগে

চুয়াডাঙ্গার ডিঙ্গেদহ এলাকায় বিসিক শিল্পনগরীতে ঢুকতেই যেন চোখে পড়ে এক অচেনা নীরবতা। চারপাশে জঙ্গল-আগাছায় ঢাকা রাস্তা, পরিত্যক্ত প্লট, প্রকল্প এলাকাজুড়ে ভবনহীন ঝুলে থাকা তার এবং সার্বিক নিরাপত্তার ঘাটতি—সব মিলিয়ে যেন এক ভুলে যাওয়া প্রকল্পের গল্প।

২ ঘণ্টা আগে

২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) চীন কোনো ঋণ ছাড় করেনি এবং নতুন ঋণের কোনো প্রতিশ্রুতিও দেয়নি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) জানায়, একই সময়ে ভারত, জাপান ও রাশিয়াও নতুন বিনিয়োগ বা ঋণের প্রতিশ্রুতি দেয়নি।

২ ঘণ্টা আগে